「2倍以上の職員の応援を得て、やっと復旧が進められている状況だ」。珠洲(すず)市の担当者は声を落とす。土木や建築、上下水道を担う職員は19人。53人の応援職員の手を借りながら、道路や橋、上下水道の復旧作業などを急ぐ。

これまで技術系公務員を募集しても、集まらない状況が続いた。理系の大学を卒業した学生は、給料の高いメーカーや都市部で就職する傾向が強く、過疎化が進む能登半島でのなり手は少ない。珠洲市は一般職の職員を土木や建築系の部署に配置し、役所内で育成しているという。

地震の被害が大きかった輪島市や穴水町、能登町でも状況は変わらない。能登町は土木系技師はわずか2人で、コンサルティング会社などへの委託も進めている。「例年1、2人ほど技師を募集しているが、なかなか手を挙げる人がいない」と町の担当者は嘆く。

穴水町の吉村光輝町長は3月、石川県の災害対策本部員会議で、全国から派遣される技術系職員を束ねる、県の中堅クラスの技術系職員の派遣を要望した。町も技術系採用の職員は6人のみ。町地域整備課の橋本樹慶(きよし)課長補佐は「多くの応援職員に来てもらい大変助かっている。ただ応援が打ち切られた後の復興のことを考えると、人を増やしていくしかないが、それも難しい」と頭を悩ませる。

他の自治体から派遣され、業務にあたる技術系の職員(手前の2人)ら

自治体は数年先の復興を見据え、技術系職員の採用を進めたい考えだが、待遇面での優遇を図る財政的な余裕がなく、人員増の特効薬はない。珠洲市総務課の石尾泰宏課長補佐は「国や県に職員の派遣を今後もお願いしていくが、何とか復興に熱意を持った人に手を挙げてほしい」と話した。

◇

◆応援職員の派遣期間は1~2年程度

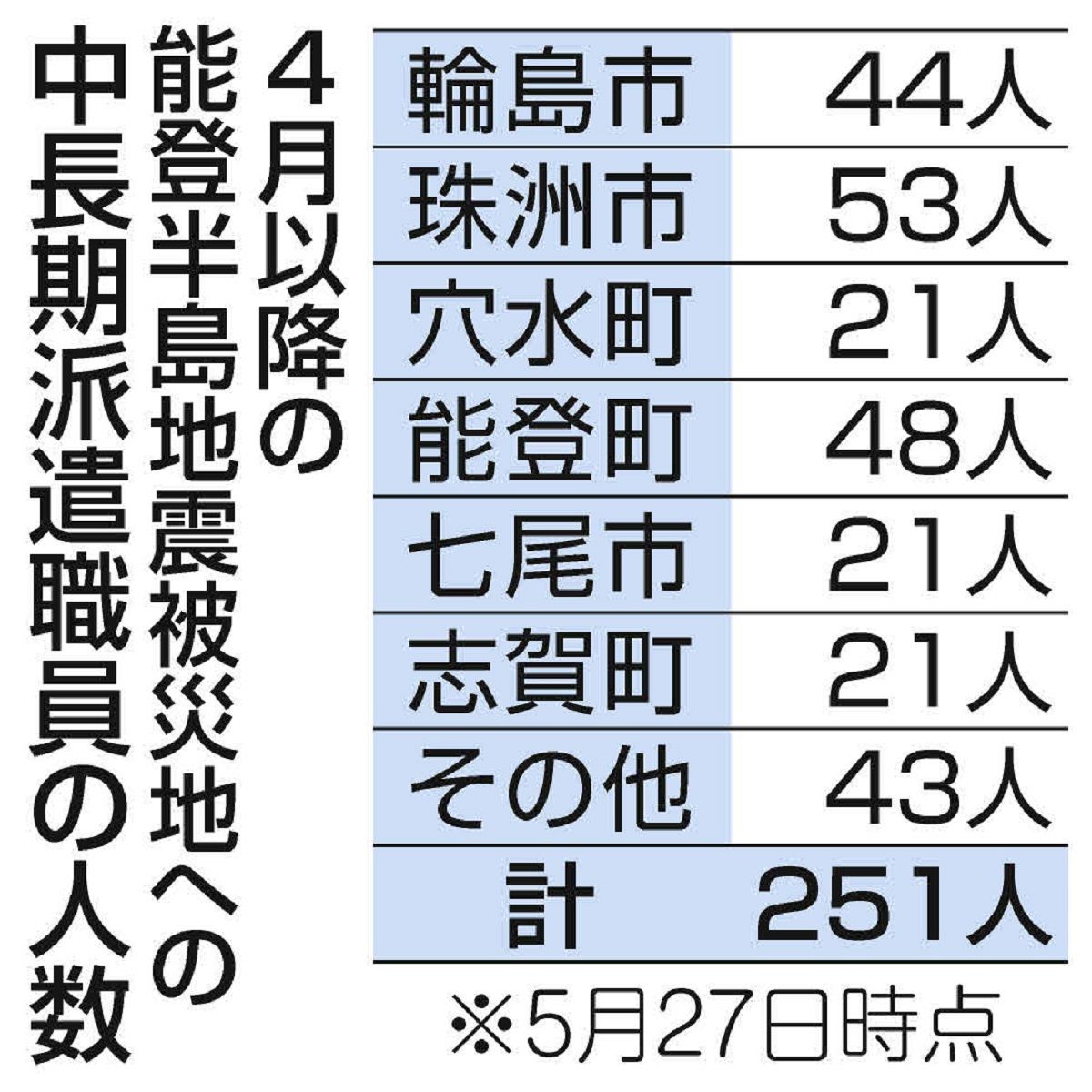

石川県内には本年度に入り、全国の自治体から251人(5月27日時点)の応援職員が派遣され、勤務している。うち7割が技術系職員。派遣期間は1〜2年程度と想定されている。

技術系職員のニーズは高く、石川県の担当者は「インフラ関係の復旧、復興にはそれなりの期間もかかる。道路や河川、水道の本格復旧を中長期で進めるためにも、より多くの人材が求められる」と話した。