ねつ造問題が起きた読売新聞 撮影/編集部

飲んだ人からの健康被害報告が絶えないとして、世間を騒がせている小林製薬が販売した紅麹成分を含んだサプリメント。現在、サプリの服用が原因と疑われる死亡事例は5名にも及び、厚生労働省も調査に乗り出している。大企業が起こした一大不祥事とあり、報道各社の取材合戦も過熱気味。そんな中、4月17日には読売新聞が、問題を起こした企業である小林製薬の岡山県内にある取引先企業の会社社長が語った内容を、”ねつ造”していたと発表。世間を驚かせた。

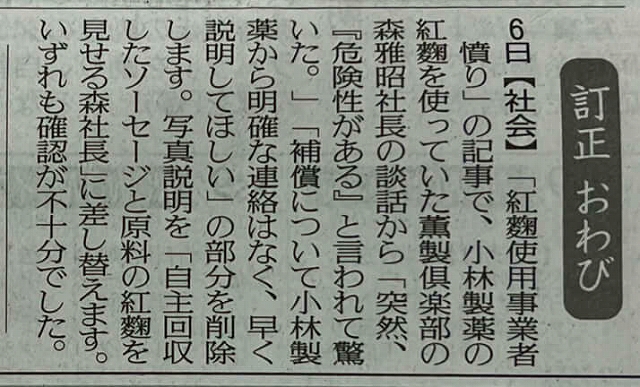

■「談話をねつ造」した読売新聞の実際の”謝罪記事”■

読売新聞関係者が語る。

「原稿を取りまとめ、”ねつ造”を主導したのは、40代の大阪本社社会部主任。取材を担当したのは50代の岡山支局記者です。主任は岡山支局から送られてきた記事が”イメージしたものと違った”として、取材先の発言を“作文”していた。読売新聞大阪社会部といえば、数多くのスクープを飛ばし、社内外から認められる名物部署だけに、まさかジャーナリズムとは真逆の”ねつ造”をするとは……」

2024年に創刊150周年を迎えた読売新聞。年始に発表した”読売行動指針”では、指針の一つに”変わらず読者の信頼にこたえる”ことを掲げていたが、ねつ造はまごうことなき”裏切り行為”だろう。前出の読売新聞関係者が“ねつ造”の内容を説明する。

「読売新聞は4月6日夕刊の記事で、小林製薬の紅麹を原料に使ったという岡山のソーセージ製造・販売会社社長の話として”突然、『危険性がある』と言われて驚いた”、”補償について小林製薬から明確な連絡はなく、早く説明してほしい”と紹介したほか、社長の写真には”『早く説明がほしい』と訴える社”と、センセーショナルな説明書きがつけられていました。これら3点がすべてウソだったのです」

4月17日の読売新聞夕刊に掲載された、ねつ造を読者へと伝える記事の中では、40代の大阪本社社会部主任は、“岡局から届いた原稿のトーンが、(林製薬への憤りという)分がイメージしていたものと違った”と、記事をねつ造した理由を明かしている。だが、自身が書いた原稿を“改ざん”された岡山支局の記者は、疑問を感じなかったのだろうか。

「取材した岡山支局の記者は、社長の話が社会部主任の手によって捻じ曲げられていることを認識しつつも、”社会部が求めるトーンに合わせたいと思った“と社内調査に対して発言。大阪社会部主任の指示に、そのまま流されてしまったことを告白したんです」(前同)

なお、読売新聞は4月8刊に「訂正おわび」記事を掲載。「確認が不分でした」として社長の談話を削除し、さらに写真の説明を差し替えるとしたが、“ねつ造”についてはスルーしていた。しかし、その後4月17日に、社の姿勢は一変。記事ねつ造の事実を認めるとともに、関係者の処分と監督責任を問う方針を示したうえで、「記者教育をさらに徹底し再発防止に取り組みます」とした。

■読売新聞大阪社会部OBが指摘する「強圧的」な態度

読売新聞が起こしてしまった、記事ねつ造という一大事。読売新聞大阪社会部OBで、在職時には大阪府警担当記者として、事件取材を中心に数多のスクープ記事を手がけたジャーナリストの大谷昭宏氏は「記者教育以前の問題」と、古巣の失態を斬り捨てる。

「今回の話は、誤報ではなく”ねつ造”。自分で勝手に筋書きをつくって犯人を仕立て上げる刑事と同じですよ。現場の記者が、記事のチェックを担当する担当者にとって都合のいい情報が取れていないとして、担当者が記事を自分の思う筋書きに変えてしまった。

冤罪事件を叩いている新聞側にも冤罪を発生させる警察と同じような構造があり、それが”ねつ造”記事につながっているということ。そういう記者が残念ながらゾンビのように再生産されている。根本的に報道とは何かがわかっていない。記者教育以前の話です」(大谷氏)

しかし、記者の取材とは取材相手がいて初めて成立するもの。取材相手が口にしていないことを書けば、抗議が来るのは明らかなのでは? という素朴な疑問が浮かぶものだが、その点を大谷氏はどのように捉えているのか。

「取材を受けた企業の社長側から読売へ、おそらく抗議があったのでしょう。ただ、読売は、4月8日に掲載した”おわび記事”の時点ではでっちあげは認めず、”確認が不十分だった”との内容に留めています。つまり、取材不足だったという理屈で逃げようとしたわけですね。取材相手を強圧的にねじふせられると思ったのではないでしょうか」(前同)

しかし、その後、4月17日になって読売新聞は改めて謝罪することに。この背景を前出の読売関係者が補足する。

「相手だって小林製薬という大きな取引先との付き合いがあります。言ってもいないことを書かれたうえ、4月8日の”おわび記事”でも、ねつ造だった事実は伏せられたまま。これでは取材を受けた社長にとって今後の仕事や会社運営に影響が出かねない大変な死活問題です。

そこで大阪本社に訴え出たのですが、お詫び記事の掲載で済まされてしまった。これはマズいとなり、東京本社へと相談したというわけです。現に、東京本社の法務部が大阪へと足を運び、聞き取り調査を行なったと聞こえてきます。その結果、これはマズいということになり、慌てて記事のねつ造を紙面で認めたと見られます」

■浮き彫りになった悪質性「落ちるところまで落ちたな、という感じですね」

最終的には記事内で”ねつ造”行為が行なわれていたことが認められた、読売新聞の報道。前出の大谷氏は、今回浮き彫りになった大阪社会部の悪質性を指摘する。

「まず、岡山支局と大阪社会部のどちらが偉いということもない。ところが取材を担当した岡山支局の記者が”社会部が求めるトーンに合わせたいと思った”と語っていることからもわかるように、”大阪社会部がこう言ってるんだから、その他は従え”という姿勢が社内にあるのは明らかです。大阪社会部主任の”イメージしたものと違った”という発言も“大阪社会部が地方支局に対して強くありたい”という意思のあらわれでしかない。違和感があります」(大谷氏)

また、「新聞社の組織構造を無視した指示系統で記事の確認が進められたのでは」と、大谷氏は話す。

「組織として、本来新聞社には記事が世に出るまでに3つも4つもチェック機関があるはずなんです。今回、原稿をねつ造した大阪社会部主任はサブデスクというポジション。通常、取材記事の企画を立てたら、支局長を通して、その支局のデスクが記者に指示をする。

記者から原稿が上がってきたら、支局のデスクが確認し、社会部へと原稿を送るのが本来の筋です。それらの過程を全部すっ飛ばして、支局の記者へと大阪社会部のサブデスクが直接指示をしていること自体が、仕事の流れを間違えている。最初から記事をでっちあげるつもりだったのでは? と疑って見てしまいます」(前同)

読売新聞大阪社会部といえば、1984年には大阪府警賭博ゲーム機汚職事件を追ったルポ「警官汚職」で日本ノンフィクション賞を受賞するなど、日本ジャーナリズムの一翼を担う集団だった。まさに、その頃、読売新聞大阪社会部の記者として現役だった大谷氏の目に、今の大阪社会部はどう映るのか。

「落ちるところまで落ちたな、という感じですね。3年前(21年)には大阪府と読売新聞が、府の情報発信などを協力する包括連携協定を結びましたが、行政と新聞社が手を結んでどうするんだと。本来は権力をチェックするのが新聞社の立場であるはずなのに、変遷してしまっているなと驚きました。

新聞社は自分たちが偉いんじゃなくて、偉そうな部分をしっかりチェックするのが仕事。光の当たらない人、声を出そうとしても出せない人たちに代わって権力を見張らなくてはならないのに、権力の一端にでもいる気分で、強圧的、強権的になるのは許されることではありません」(同)

■「新聞離れ」の今だからこそ大事なこと

読売新聞OBでもある前出の大谷氏から見ても不信感のある、今回の読売新聞による行ない。「新聞離れ」の加速度が世間では増す中で、読売新聞はそれでも大手5紙ナンバーワンの販売部数を誇る。

一般社団法人日本ABC協会が発表したデータによれば、2024年1月度で朝日新聞が約349万部、毎日新聞が約158万部、産経新聞が約88万部。読売新聞は約607万部と、朝日・毎日・産経の三大一般紙を合わせた数よりも多い、発行部数を誇っているのだ。

大谷氏は、「新聞離れの今だからこそ、”記者教育”と口先で言っているだけではダメ」だと話す。

「新聞離れと言われても、どのメディアを信頼するかという総務省の調査では、ありがたいことに新聞がトップなんです。さらに新聞の販売部数が減る中でも読売は1位を守っている。そうした中でこんな事件があれば、わずかに保ってきた読者からの信頼を失ってしまいます。

社内ではコンプランスや社内倫理がどうだとか言っていても、結局、強権的な姿勢が今回、まさに跳ね返っていると思います。記者としての一番大事な部分をみんなで話し合って共有、検証しなきゃいけない」(前同)

記事冒頭に挙げた「読売行動指針」には《謙虚な心を持とう。他者への敬意は視野を広げる》《誠実に向き合おう。一つ一つの積み重ねが信頼を築く》という文言も並んでいる。果たして処分組は、この言葉を知っていたのだろうか。

ピンズバNEWS編集部