◆23日間、5800人以上が参加し24万2225人の名前を読み上げ

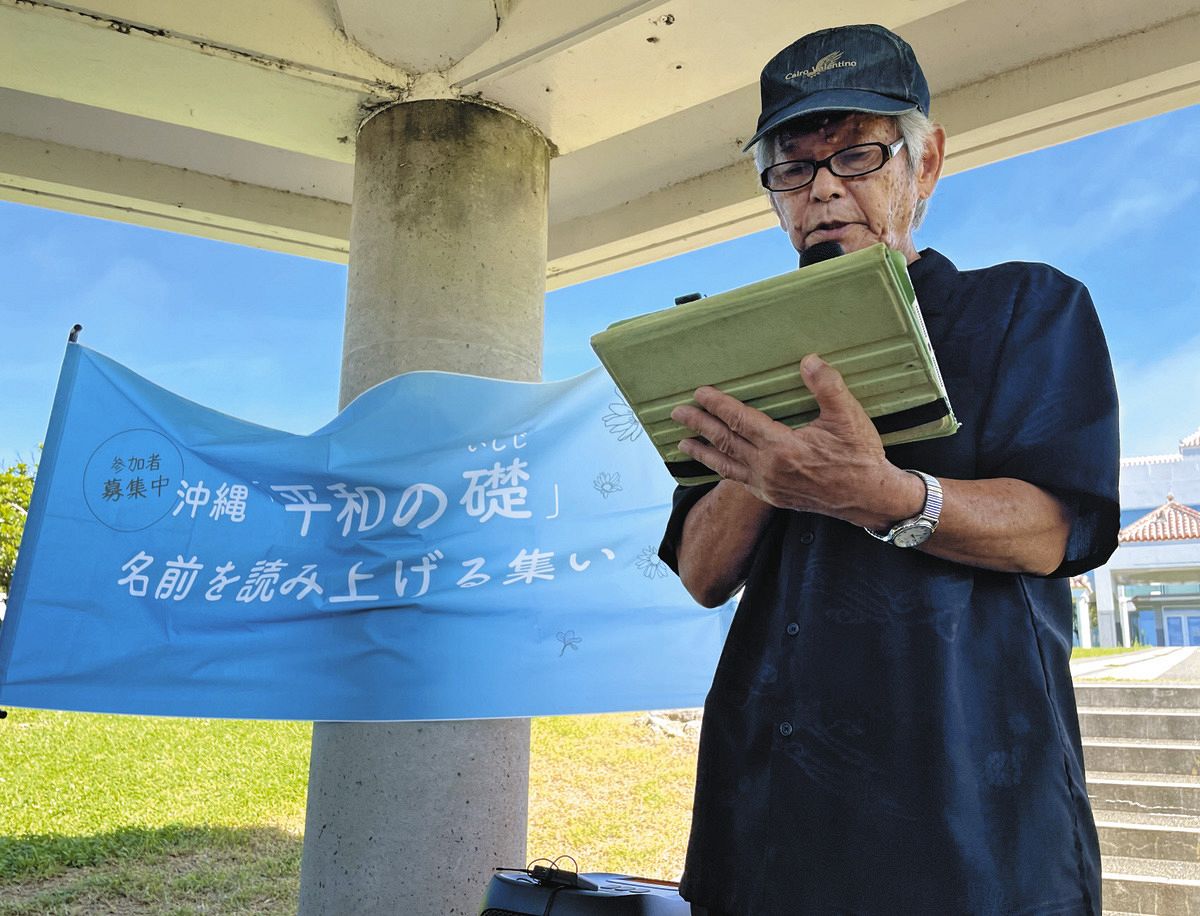

23日午前、平和祈念公園の一角にあるあずまや。今年新たに「平和の礎」に刻まれた戦没者ら181人の名前を読み上げた後、集まった参加者らが礎に黙とうをささげた。追加刻銘も含め、礎に刻まれた名前は計24万2225人となった。

23日間続いた読み上げリレーのアンカーを務めたのは、名護市の平良良昭さん(80)。沖縄戦が始まったのは0歳で当時の記憶はない。1944年の空襲では、母に抱きかかえられて機銃掃射から逃げまどい、のちに米軍の捕虜になったと聞いた。「運良く生き永らえた。これだけの犠牲の意味をあらしめるために、平和を築くのが私たちの課題だ」と話した。

「鉄の暴風」と形容される米軍の攻撃で、県民の4人に1人が亡くなった沖縄戦。最後の激戦地となった摩文仁に1995年、平和の礎は建てられた。国籍や軍人、民間人の区別は一切なく、沖縄戦などで亡くなった人々の名前が刻まれている。刻銘板はびょうぶ状に並び、「平和の波が世界に向けて広がるように」との願いが込められている。

◆一人一人の名前に「命の重みを感じてほしい」

県民有志が企画し、礎の名前の読み上げリレーが始まったのは2022年。実行委員長の町田直美さん(67)=宜野湾市=は、沖縄戦体験者がロシアのウクライナ侵攻に胸を痛めていることを知り、「世界で戦争がこれ以上起きないように命の重みを感じてほしい」と考えた。

3回目の今年も読み上げの希望者を募りながら、今月1日から毎日午前9時〜午後8時、オンラインで全国各地をつなぎ、配布した戦没者名簿を読み上げてもらい、ネットで配信した。今年は5800人以上が参加したという。

◆戦争を知らない世代も「関係ない」ではなく

平和学習に活用する学校もあり、今年は県内外の小中高校42校が参加した。22日は糸満市立西崎中の生徒会が平和祈念公園を訪れ、500人の名前を読み上げた。3年神谷汐莉さん(15)は「生まれて間もない人や同い年の人がいて、悲惨さを感じた。『関係ない』ではなく、平和を学んで次世代につなぎたい」と受け止めた。

戦後80年が迫り、戦争体験者の声を聞ける機会は減っている。町田さんたちは来年以降も読み上げを続けるという。「戦没者に思いをはせ、戦争の実態と向き合う機会になる。礎のデザインのように、沖縄から世界に平和を発信したい」

◆「ここに来ると家族に会えた気がする」

梅雨が明けて真夏の日差しが降り注いだ23日の沖縄。平和の礎には早朝から訪れた遺族らが花や線香を手向けるなどし、鎮魂と恒久平和への祈りに包まれた。

「ここに来ると会えた気がする」。礎に刻まれた父、姉、妹の名前を優しくさすり、お茶と泡盛を供えた八重瀬町の具志堅進徳さん(85)。父は沖縄にいる一定の年齢の男子が集められた「防衛隊」に加わって命を落とし、姉と妹は艦砲射撃で亡くなった。

母が女手一つで男3人兄弟を育ててくれた。「苦労したと思うけど、弱音を吐かない人だった。戦争がなければ、家族で仲良く過ごせていたんだろうけどね」と3人の名前を見つめた。

◆兄の遺骨は見つからず、骨つぼには石ころ2つ

セミの鳴き声と三線(さんしん)の音色が響く中、うるま市の森領子さん(79)も、防衛隊だった兄の名前に手を合わせた。6月18日に摩文仁で亡くなったのは分かっているが遺骨は見つからず、骨つぼには石ころ2つが入っている。

戦時中は母や姉と一緒に九州に疎開し、物心が付いて兄の話を聞いた。当初は左腕が不自由で銃が使えないために徴兵を免除されたが、戦況の悪化で動員されたという。「左腕を押さえながら爆弾を持って突撃したと想像すると苦しくなる」と言葉を詰まらせた。

森さんは最近の沖縄を見ていると「どこに向かっているのか」と不安だ。「台湾有事」が強調され、自衛隊は南西諸島防衛を強化し、うるま市には新たなミサイル部隊が配備された。辺野古の新基地建設も止まらない。「90代の先輩が、『沖縄戦が始まる前の状況と似ている。準備が始まったら危ない』って教えてくれた」

那覇市の大城清行さん(84)は、米軍の艦砲射撃で祖母と小学生だった3人の兄を目の前で失った。「慰霊の日が来ると、その光景が鮮明に思い出されてつらい」と漏らす。4月に米軍が本島上陸後、自宅近くの墓に家族で避難していたが、日本軍に軍刀で追い出され、南部をさまよった。6月上旬、祖母と兄3人が身を潜めていた壕(ごう)が砲撃を浴び、数メートル離れた場所にいた母と大城さんが駆けつけると、兄たちは血まみれで亡くなっていた。

◆岸田首相のあいさつ「中身がない。国会と同じでからっぽ」

家族の遺骨は墓に納めているので、慰霊の日に摩文仁の丘に来ることはほぼなかったというが「あと何年来られるか」との思いで息子たちと訪れた。「この場所に来ると、『戦争なんかしたくない』と言っていた母の言葉を思い出す」と暴力なき世を祈った。

午前11時50分からの追悼式典では、岸田文雄首相のあいさつが始まると、会場の内外から「沖縄を戦場にするな」「岸田帰れ」とやじが飛び、やじへの合いの手や拍手が起きた。参列した高齢女性はあいさつを聞き、「中身がない。国会と同じでからっぽ」とつぶやいた。

式典近くのテントでは、遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」の具志堅隆松さん(70)らが、沖縄戦の遺骨が含まれる可能性がある、本島南部の土砂を新基地建設の埋め立てに使う計画撤回を訴えていた。

県からは、式典の間、訪れる遺族らに遺骨のDNA鑑定を申請するよう呼びかける周知以外、一切禁止という条件がつけられた。このため横断幕などを一時取りはずす対応を余儀なくされた。具志堅さんは「表現の自由の侵害。DNA鑑定の周知も南部土砂計画の撤回も本来、国や県がやるべきことだ」と訴えた。

◆「また戦争に向かっている。政府は沖縄の声を聞いてくれない」

西に約4キロ離れた「魂魄(こんぱく)の塔」にも、遺族らが手を合わせるため列をつくっていた。沖縄戦の翌年の1946年に建立され、道や畑で野ざらしにされた遺骨を集めて埋葬された約3万5000柱を祭っている。

付き添った夫の義信さん(81)は週1回、同市の交差点で自衛隊ミサイル基地反対を訴えるのぼり旗を持って立つ。「また戦争に向かっている。政府は辺野古もしかり、沖縄の声を聞いてくれない。本土の人たちも自分ごととして考えてほしい」と話した。

◆デスクメモ

79年前、蒸し暑い朝を迎えた沖縄本島南端。「最後まで戦え。投降するな」と教わった少年は降り注ぐ弾と火炎の中、断崖を海へと飛び降りて一生を得た。「命どぅ宝」「語ることは生き延びた者の務め」と記者に託してくれた今は亡き男性の記憶に、手を合わせる人々の姿を重ねた。(恭)