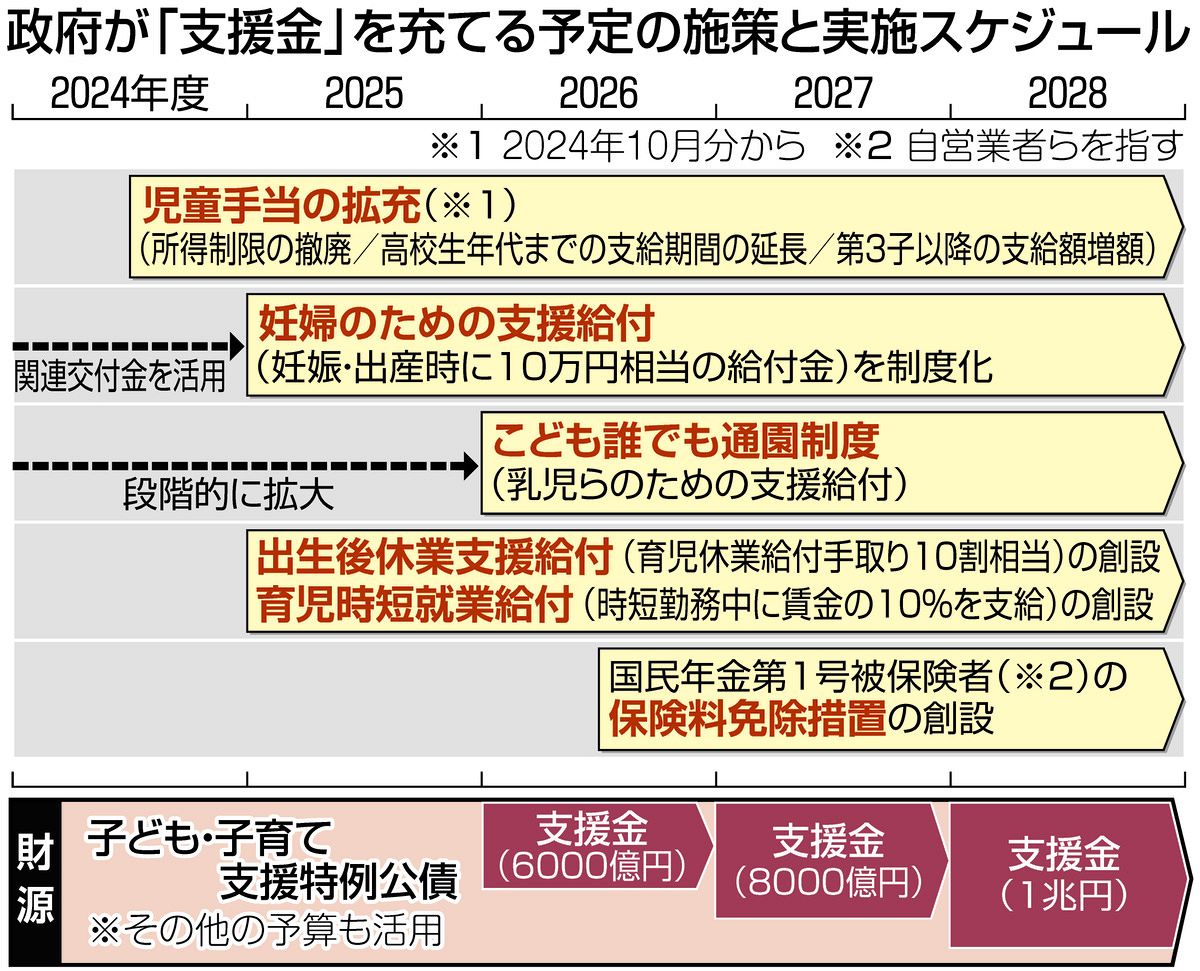

政府の少子化対策 岸田文雄首相が2023年1月に「異次元の少子化対策」を掲げ、児童手当や育児休業給付の拡充、親の就労の有無を問わず保育を利用できる制度などを盛り込んだ「こども未来戦略」を同年12月に閣議決定した。国と地方を合わせて新たに年3兆6000億円規模の予算を充てる。財源確保の仕組みが整う28年度には、「子ども・子育て支援金」で約1兆円、社会保障の歳出改革で約1兆1000億円、既定予算の活用で約1兆5000億円を捻出する。支援金の徴収は26年度から始め、段階的に引き上げる。

◆政府が「被保険者1人あたり」で試算

政府はこれまで、実際には支援金を払わない子どもらも含め、加入者1人当たりの平均月額を28年度に500円弱と提示。今回の新たな試算で450円になると示した。だが給与から支援金を天引きされる被保険者1人当たりの徴収額の方が、加入者ベースより実際の負担に近い試算となる。

被用者保険では、26年度は公務員らの共済組合が550円、大企業の健康保険組合は500円。中小企業の全国健康保険協会(協会けんぽ)は28年度に700円と見込む。被用者保険は労使で支援金を分担するが、試算は事業主側の負担を含めていない。

自営業者らの国民健康保険は被用者保険と異なり、世帯ごとに徴収。1世帯当たりの平均は28年度が600円となる。75歳以上の後期高齢者医療制度は個人単位で負担する仕組みで、28年度には350円に増える。低所得者には軽減措置を実施する。

◆所得や世帯構成に応じた具体的な試算には踏み込まず

29日に示された「子ども・子育て支援金」制度の創設に伴う国民負担額の新たな試算は、健保組合などの被用者保険や国民健康保険といった公的医療保険ごとの平均月額にとどまり、所得や世帯構成に応じた具体的な試算には踏み込まなかった。物価高に苦しむ生活者にとって、自身の負担額や負担そのものの妥当性は最大の関心事で、政府にはより詳しく丁寧な説明が求められる。

支援金を巡り、岸田文雄首相は2月6日の衆院予算委員会で、2028年度時点の一人あたり月平均負担額を「500円弱」と提示。賃上げや歳出改革により「実質的な負担は生じない」と繰り返してきた。だが保険料として徴収するという意味では、負担であることに変わりはない。

首相は今月28日の参院予算委でも、負担増への懸念に対して「負担額が多い場合は、基本的に歳出改革による保険料軽減効果も大きくなる」と強調した。だが「軽減効果」に相当する医療・介護分野の歳出改革の具体的な内容が見えないため、制度への納得感や不安払拭にはつながっていないのが実情だ。

支援金を活用した各種施策は、今年10月分の支給から始まる児童手当の抜本的拡充など、次々と実行される。政府は、急速な人口減少の反転に向けた「世代を超えた連帯」を呼びかけているが、そのためには情報の開示や負担を抑える具体策の提示が欠かせない。

法政大の小黒一正教授(公共経済学)は、昨年12月に政府が閣議決定した「こども未来戦略」に保険料率の上昇を最大限抑制すると明記したことに触れ、「決めたことは実行するべきだ。医療費の伸びを中長期的な名目国内総生産(GDP)成長率に沿って制御するなど、若者や子育て世帯の手取り所得を増やす具体的な仕組みを導入すべきだ」と訴える。(坂田奈央)