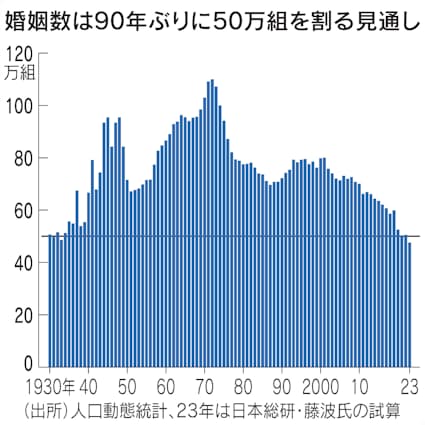

婚姻数の減少が止まらない。2023年は90年ぶりに50万組を割る見通しだ。新型コロナウイルス禍による出会いの減少に加え、経済的な理由から若者が結婚に踏み切れない。政府は16日、少子化対策の拡充を盛り込んだ関連法案を閣議決定したが、若者の将来不安の払拭に向けた道筋は不透明だ。

児童手当や育児休業給付の充実などを盛り込んだ今回の対策は、26年度時点で国と地方合わせて年3.6兆円の予算規模となる。政府は子ども1人あたりの公的支出は国内総生産(GDP)比で経済協力開発機構(OECD)トップ水準のスウェーデンに並ぶと強調する。

「2030年代に入るまでが少子化トレンドを反転できるかのラストチャンスだ」。岸田文雄首相は政権が掲げる「次元の異なる少子化対策」の意義をこう訴えてきた。ただこれまでの少子化対策の効果を踏まえると、これからつぎ込む巨額の予算で人口減少に歯止めがかかるかは見通せない。

政府は19年10月から、消費税率の引き上げで確保したおよそ1.5兆円を投じて3〜5歳児の保育料を無償化し、20年度から大学授業料の負担軽減策を講じた。それでも出生数は減り続け、22年には統計開始以来初めて80万人を割った。

対策の効果が上がらない一因に政府の施策が「子育て支援」を重視し、未婚の若者への対応が手薄な点がある。結婚生活15〜19年の夫婦の最終的な子どもの人数は21年時点で1.9人と少なくないため、婚姻減が少子化にもたらす影響は大きい。

厚生労働省は2月下旬に23年の婚姻数(外国人含む)を公表する。婚姻数は50万組を下回る可能性が高まっている。日本総合研究所の藤波匠氏の試算によると、外国人夫婦を除いた婚姻数は前年から5.8%減って47.6万組になる見込みだ。10年前と比べておよそ20万組減る。

結婚を希望しても踏み切れない「結婚氷河期」の背景にあるのは、若年層の不安定な雇用とそれに伴う所得の低下だ。

連合の22年調査によると、学校を出て初めて就いた仕事が正規の女性のうち、子どもがいる人は57.7%だったのに対して、非正規では33.2%にとどまる。配偶者がいる人は正規で63.6%、非正規では34.1%だった。22年の総務省調査では年収が低い男性ほど生涯未婚率が高かった。

藤波氏は「低所得者の結婚意欲の低下が著しい。持病や介護などの事情を抱え短時間労働を余儀なくされている人であっても、短時間勤務の正社員にすることが大切だ」と語る。「国や地方が提供する低所得者向けの支援制度の所得制限を、物価上昇に合わせて緩和する必要がある」とも指摘する。

自治体の中には現金給付だけに頼らない事例もある。岡山県奈義町は子育てを継続的に後押しするアドバイザーや親同士で意見を交換する交流の機会を設ける。経済面に加え心理的なサポートを手厚くすることで、安心して結婚や子育てができる環境を整える。同町の合計特殊出生率は19年時点で2.95と極めて高い。

日本は婚姻関係にある夫婦の嫡出子が出生数全体の98%程度を占める特徴があり、婚姻数の増減は出生数に直結しやすい。フランスやノルウェーは婚外子の割合が6割前後に及んでいる。

財源確保にはや暗雲 支援金「月500円弱」超えるケースも

政府は少子化対策の強化に向けて28年度までに年3.6兆円の財源を確保する方針だ。医療費抑制などの社会保障改革と既定予算の活用、新設する「支援金制度」が財源の3本柱となるが、その確保には早くも不透明感が漂っている。

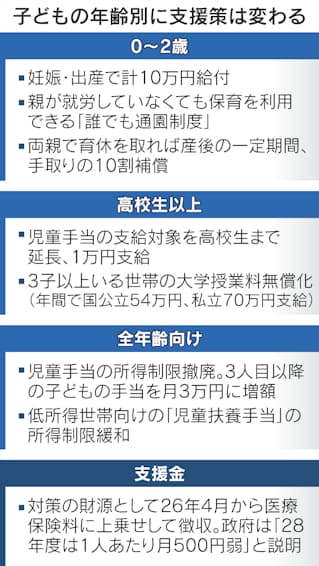

支援金制度は会社員の場合、毎月の給与から医療保険料と合わせて天引きされる。26年4月から徴収が始まり、28年度に年1兆円を確保する。

加藤鮎子こども政策相は14日の衆院予算委員会で、「粗い試算だ」として1人あたりの負担額は26年度に月300円弱、27年度に400円弱だと説明した。岸田文雄首相は6日の衆院予算委員会で、28年度は「粗い試算として1人あたり月500円弱になる」と語った。いずれも企業負担を含まない額だ。

実際には専業主婦や子どもなど保険料を負担しない健康保険の加入者の分も、会社員が負担する。民間試算によると、会社員らが入る保険者別の被保険者1人あたりの負担額(労使合計)は協会けんぽで1025円、健保組合で1472円となる。政府の試算より徴収額が増えるケースがある。

首相は賃上げと歳出改革の効果で「実質的な追加負担は生じない」と主張してきた。野党などは「子育て増税だ」と批判を強めており、法案審議は紛糾する可能性がある。

社会保障改革が予定通り進むかも見通せない。例えば介護保険サービスの費用を2割負担する対象者を増やす制度改正は先送りされた。24年度実施が見込まれていたが、支持率が低迷する自民党内では負担増を伴う改革の実行が難しくなっている。

3.6兆円の使い道では児童手当の拡充が柱だ。12月支給分から所得制限をなくし、支給対象を高校生まで広げる。第3子以降の支給額は月3万円に倍増する。親が就労していなくても保育を利用できる「こども誰でも通園制度」も創設する。両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合の育休給付を引き上げ、手取りの10割を補償する。