脳裏にあったのは4年前の出来事。当時の夫との間に初めて子ができたが、母親は「障害者に子育ては無理」と出産に反対。知らない間に母親は生まれた息子を乳児院に預けた。その後、息子には会えていない。

◆「前例がなかった」けれど

19年2月、女性は娘を出産した。初めて抱いたときはうれしさがこみあげた。ダウン症があると分かり、支援を受けながら子育て中心の生活を始めた。

◆「障害の有無は関係ない」

日中は施設の作業所で働き、夕方に保育園に娘を迎えに行って夕食の準備など家事をこなす。困りごとは施設職員らに相談するが、最近は動画サイトを見ながら娘のバッグを作ることも。娘は5歳になった。

施設職員の古谷有蘭(ふるや・うらん)さんは「産み育てる中で親としての気持ちが育まれていく。そのことに障害の有無は関係ない」と実感する。

女性は娘の出産後、強制不妊手術の訴訟を知った。自身の経験も重なり、障害を理由に子どもを産み育てる夢を奪われた人たちはひとごとと思えず、「どうか救われてほしい」と願う。

◇

◆社会に根付いた意識を変える「出発点」

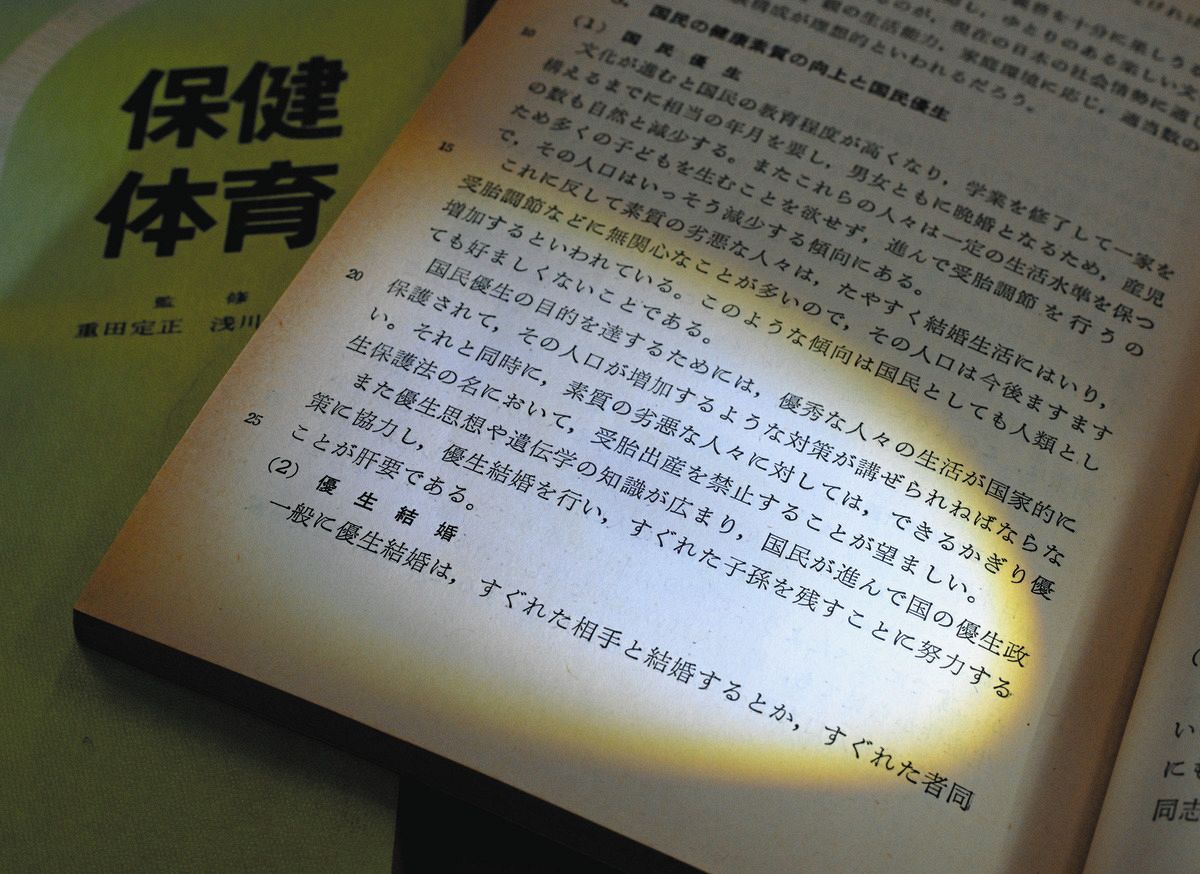

「素質の劣悪な人々には、優生保護法の名において、受胎出産を禁止することが望ましい」。1959年発行の高校保健体育の教科書に、こんな記述がある。旧法があった96年まで48年間、学校教育でも「優生思想」が教えられた。藤井さんは「教科書などを通じて広がった優生思想は、今も根を張っている」という。

優生思想 国家や民族の繁栄のために「優秀な人」の子孫を残し、「劣った人」の遺伝子を淘汰(とうた)するという考え。19世紀に英国から広まったとされる。ドイツでは第2次世界大戦中にナチス政権が精神、知的障害者らへの大量虐殺「T4作戦」を展開した。日本では戦時下の国民の体力強化が進められた1940年に「国民優生法」が成立し、「悪質なる遺伝性疾患の素質を持つ者」として障害者らへの不妊手術を認めた。48年に成立した「旧優生保護法」は国民優生法を原型としつつ、遺伝性ではない知的障害やハンセン病などに対象を拡大した。

2016年7月には相模原市の知的障害者施設で、元職員が「障害者は生きる意味がない」などと入所者ら45人を殺傷する事件が起き、22年12月には北海道江差町の知的障害者施設が結婚を望む障害者らに不妊手術を紹介していた問題が判明。障害者の命や権利をないがしろにする事態は後を絶たない。

「旧優生保護法は今日の障害者を巡る問題と地続きだ」と語る藤井克徳さん

藤井さんは7月3日の最高裁判決について「司法が国会と政府の過ちを認めれば、影響は大きい」と話す。ただ、実際に社会に根付いた意識を変えるには、政策こそが鍵だと考える。

「国会と政府が被害者に謝罪し、優生思想をなくす理念法と救済法を制定して初めて問題の解決が成り立ち、その先にインクルーシブ(分け隔てのない)社会の実現がある。最高裁判決が、その出発点になってほしい」

◇ ◇