“さすがに、おかしいな…”

異変を感じたのは、故郷の茨城県で1人暮らしの71歳の母に電話したときのこと。

土曜日のこの時間はいつもつながるはずなのに、夜になってもダメ。

ついに知人に連絡し、警察とともに窓ガラスを破って、施錠された家の中に踏み込んでもらいました。

しかし、そこにも母の姿はありませんでした。

(6月10日(月)午後7時半~「クローズアップ現代」で放送予定です)

つながらない電話

母は昔から曲がったことが嫌いな性格です。世話焼きで娘の私にも厳しい人だったため、世に言う“仲よし親子”ではないですが、「やっぱり親子関係は大事にしないと」といつも口にする母は、連絡が途絶えると怒り出すほどでした。

母なりの愛情で、一人娘が海外にいて心配だったんでしょうね。

話題は、スーパーで何が安かったとか、お正月にはおせちを作っただとか、たわいもないこと。「体には気をつけなさい」って母が言うんですね。

ちょうどこの頃は、仕事がものすごく忙しい時期でした。それでも私も母のことが気がかりでしたから、1週間前に話したばかりでした。

母なりの愛情で、一人娘が海外にいて心配だったんでしょうね。

話題は、スーパーで何が安かったとか、お正月にはおせちを作っただとか、たわいもないこと。「体には気をつけなさい」って母が言うんですね。

ちょうどこの頃は、仕事がものすごく忙しい時期でした。それでも私も母のことが気がかりでしたから、1週間前に話したばかりでした。

“どこか出かけているんだろうか?”

以前「ちょっとスーパーに行ってくる」と言って、長時間帰ってこないことはありました。

だけど、夜になってスマホのアプリの通話ボタンを繰り返し押しても反応がありません。家の固定電話に国際電話でかけても出ません。

母の友人からかけてもらうが、これもダメ。

さすがにおかしいと思い、地元の同級生に電話して頼みました。

「夜に申し訳ないけど、家を見に行ってもらえない?」

以前「ちょっとスーパーに行ってくる」と言って、長時間帰ってこないことはありました。

だけど、夜になってスマホのアプリの通話ボタンを繰り返し押しても反応がありません。家の固定電話に国際電話でかけても出ません。

母の友人からかけてもらうが、これもダメ。

さすがにおかしいと思い、地元の同級生に電話して頼みました。

「夜に申し訳ないけど、家を見に行ってもらえない?」

窓を割って

同級生の夫妻が見に行くと、郵便受けには新聞がたまっていました。

けれど、母の車は駐車場に停まっている。

念のため警察にも来てもらい、家の様子を確認してもらうと、全部施錠してあり、簡単には入れそうにないといいます。

「窓を割って入ってください」

そう伝えて、中に入ってもらいましたが、家の中に母の姿はありませんでした。

なぜか、お風呂のお湯は保温になったままでした。

けれど、母の車は駐車場に停まっている。

念のため警察にも来てもらい、家の様子を確認してもらうと、全部施錠してあり、簡単には入れそうにないといいます。

「窓を割って入ってください」

そう伝えて、中に入ってもらいましたが、家の中に母の姿はありませんでした。

なぜか、お風呂のお湯は保温になったままでした。

警察官は「旅行でも行っているんじゃないですか」と話します。

でも、旅行の時は私にひと言あるだろうし、当時はコロナ禍でもありました。

もしものことがあったら…

「搬送記録を調べてもらえませんか?」

電話越しに依頼すると、警察官はその場で調べ始め、ものの10分ほどしてからこう告げました。

「3月22日にご自分で救急車を呼んで、隣の神栖市の病院に運ばれ、そこで亡くなっていますね」

でも、旅行の時は私にひと言あるだろうし、当時はコロナ禍でもありました。

もしものことがあったら…

「搬送記録を調べてもらえませんか?」

電話越しに依頼すると、警察官はその場で調べ始め、ものの10分ほどしてからこう告げました。

「3月22日にご自分で救急車を呼んで、隣の神栖市の病院に運ばれ、そこで亡くなっていますね」

体の力が抜けていくのを感じました。

「それは、本当なんですか?」

亡くなる予兆なんて全くなかったんです。

特に大きな病気もしていないし、風邪もひかないような人でしたから。

そのあと、警察官が妙なことを言ったんです。

「病院じゃなくて、神栖市役所に行ってください」

「それは、本当なんですか?」

亡くなる予兆なんて全くなかったんです。

特に大きな病気もしていないし、風邪もひかないような人でしたから。

そのあと、警察官が妙なことを言ったんです。

「病院じゃなくて、神栖市役所に行ってください」

窓口で告げられたのは

“なんで市役所に?病院じゃないの?”

尋ねても「とにかく行くように」との一点張り。病院に電話しても「本人確認ができないと何も教えられません」と繰り返し言うし、市役所は土日で誰もでませんでした。

とにかく急いで日曜夜の飛行機のチケットを取り、28日の月曜日の朝に帰国し、空港に着いたその足で神栖市役所に向かいました。

道中、ほとんど眠ることも、食べることもできないような状態でした。

“何かの間違いであってほしい”

祈るような思いで担当の職員を訪ねました。

職員が手渡したのは「死亡診断書(死体検案書)」と書かれた書類。

そこに、母の名前が書かれていました。

尋ねても「とにかく行くように」との一点張り。病院に電話しても「本人確認ができないと何も教えられません」と繰り返し言うし、市役所は土日で誰もでませんでした。

とにかく急いで日曜夜の飛行機のチケットを取り、28日の月曜日の朝に帰国し、空港に着いたその足で神栖市役所に向かいました。

道中、ほとんど眠ることも、食べることもできないような状態でした。

“何かの間違いであってほしい”

祈るような思いで担当の職員を訪ねました。

職員が手渡したのは「死亡診断書(死体検案書)」と書かれた書類。

そこに、母の名前が書かれていました。

「火葬許可証」には誰かのサインが

言葉が出ませんでした。

搬送され、亡くなったのは3月22日。火葬はその2日後に行われていました。この役場に来たのが28日ですから、4日前のことです。

「火葬許可証」には誰かの名前がサインされていました。聞くと、母が運ばれた病院の院長の名前だということです。

職員によると、娘が海外にいることはわかっていましたが、連絡がつかず、そのまま遺体を火葬したのだといいます。

続いて渡されたのは請求書。葬儀会社に行って、火葬にかかった費用を支払うようにとのことでした。

私は驚きのあまり窓口のところで泣き出してしまい、個室に移されました。

搬送され、亡くなったのは3月22日。火葬はその2日後に行われていました。この役場に来たのが28日ですから、4日前のことです。

「火葬許可証」には誰かの名前がサインされていました。聞くと、母が運ばれた病院の院長の名前だということです。

職員によると、娘が海外にいることはわかっていましたが、連絡がつかず、そのまま遺体を火葬したのだといいます。

続いて渡されたのは請求書。葬儀会社に行って、火葬にかかった費用を支払うようにとのことでした。

私は驚きのあまり窓口のところで泣き出してしまい、個室に移されました。

せめて、自分たちで弔うことはできないのか。そう思って尋ねました。

「お骨はどこにあるんですか?」

「無縁墓地にあります」

すでに市の無縁墓地に埋葬されているというのです。

「すぐに出してください」

ですが、予想外の答えが返ってきました。

「骨を出すには改葬の手続きが必要で、許可がいるので1週間はかかります」

母の骨つぼを渡されたのは、8日後の4月5日のことでした。

どうして、こんなことになってしまったんでしょうか。

「お骨はどこにあるんですか?」

「無縁墓地にあります」

すでに市の無縁墓地に埋葬されているというのです。

「すぐに出してください」

ですが、予想外の答えが返ってきました。

「骨を出すには改葬の手続きが必要で、許可がいるので1週間はかかります」

母の骨つぼを渡されたのは、8日後の4月5日のことでした。

どうして、こんなことになってしまったんでしょうか。

「なんでそんな短い間に」

話を聞かせてくれたのは、2年前、1人暮らしをしていた母・芳子さん(71)を亡くした近藤由理さん(37)。

ことし4月に私たち取材班が「ルールなき葬送」の実態について伝えたあと、連絡をくれた1人だった。

ことし4月に私たち取材班が「ルールなき葬送」の実態について伝えたあと、連絡をくれた1人だった。

「誰が火葬のOK出したんや」兄はどこへ消えたのか?

4月に伝えた特集はこちら

そのとき取材した京都市の今西さんの場合でも、弟夫妻が近くに住んでいたにもかかわらず、連絡がいかないまま火葬されていた。

「ここまで深刻な出来事は、さすがにめったにないのでは」

全体像が見えない中、取材班の中ではそう考える者もいたが、同じような事態が起きていたのだ。

2年たった今も、由理さんは市の対応に納得ができていないという。

「ここまで深刻な出来事は、さすがにめったにないのでは」

全体像が見えない中、取材班の中ではそう考える者もいたが、同じような事態が起きていたのだ。

2年たった今も、由理さんは市の対応に納得ができていないという。

近藤由理さん

「遺族の許可なしに火葬できるとは知らなくて。父や親戚が亡くなったときとか、やっぱり遺体って大事にするじゃないですか。最後に顔ぐらい見えるかなと思っていたら、“もうありません”って。なんでそんな短い間に火葬しなきゃいけないんですか。留学するのが夢だったけれど、なんかそれが間違ってたのかな…」

「遺族の許可なしに火葬できるとは知らなくて。父や親戚が亡くなったときとか、やっぱり遺体って大事にするじゃないですか。最後に顔ぐらい見えるかなと思っていたら、“もうありません”って。なんでそんな短い間に火葬しなきゃいけないんですか。留学するのが夢だったけれど、なんかそれが間違ってたのかな…」

“法律に基づき対応 ご理解を”

こうした状況から神栖市は、“現状においては、すぐに対応できる身寄りはない”と判断。

火葬場の空き状況の都合から、亡くなってから2日後に火葬を行ったという。

そして、私たちの取材に対し、文書でこう回答した。

火葬場の空き状況の都合から、亡くなってから2日後に火葬を行ったという。

そして、私たちの取材に対し、文書でこう回答した。

神栖市の回答

「当市が、ご親族と連絡を取ることができず、火葬をご親族が行うことができなかったことは残念ではありますが、当該法律に基づき対応したところであり、ご理解いただきたいと思っています」

「当市が、ご親族と連絡を取ることができず、火葬をご親族が行うことができなかったことは残念ではありますが、当該法律に基づき対応したところであり、ご理解いただきたいと思っています」

どういうことなのか。

市によると、親族の戸籍調査は実際のところ、数週間から数か月の時間を要するという。

墓地埋葬法では、いつまで遺体を保管するか、どこまで親族の調査をするべきか、といった明確なルールは定められていない。

運用が自治体の裁量に任される現状では、こうした対応は起きうるとしている。

墓地埋葬法では、いつまで遺体を保管するか、どこまで親族の調査をするべきか、といった明確なルールは定められていない。

運用が自治体の裁量に任される現状では、こうした対応は起きうるとしている。

全国各地の自治体では?

結果は驚くものだった。

「引き取り手がいない」として火葬した後に親族が現れたり、親族等に遺骨を返還できず、苦情を受けたり、対応に苦慮したケースが、109のうち14の自治体で少なくとも計18件起きていたことが判明したのだ。

具体的に見てみると、

「引き取り手がいない」として火葬した後に親族が現れたり、親族等に遺骨を返還できず、苦情を受けたり、対応に苦慮したケースが、109のうち14の自治体で少なくとも計18件起きていたことが判明したのだ。

具体的に見てみると、

内訳

1.火葬後に親族等、引き取り手が現れ、苦情を受けたり対応に苦慮…14件 (2019年以降)

2.返還を求める親族等に、遺骨を返せなかった…4件 (2017年以降)

1.火葬後に親族等、引き取り手が現れ、苦情を受けたり対応に苦慮…14件 (2019年以降)

2.返還を求める親族等に、遺骨を返せなかった…4件 (2017年以降)

対応困難…9割超の自治体「統一ルール必要」

「親族状況の把握や、戸籍調査に時間を要し、相続人を特定するのに苦慮」

「遺体の保管等の問題から、十分な親族調査期間を確保できないうちに火葬しなければならない」

「近年の取扱い件数の急増により親族への速やかな対応が困難となっている」

「遺体の保管等の問題から、十分な親族調査期間を確保できないうちに火葬しなければならない」

「近年の取扱い件数の急増により親族への速やかな対応が困難となっている」

「死後事務」のリアル

担当職員

「亡くなった方のごきょうだいの方の戸籍を見ていまして。過去のものをさかのぼっていると、まだ手書きだった時代の戸籍も読まなきゃいけないので、中には昔の家族制度に基づく記載もあって、なかなか進みません」

「亡くなった方のごきょうだいの方の戸籍を見ていまして。過去のものをさかのぼっていると、まだ手書きだった時代の戸籍も読まなきゃいけないので、中には昔の家族制度に基づく記載もあって、なかなか進みません」

親族が見つかっても、その人が今どこにいて、今も存命なのか調べるためには、さらに追加で戸籍の請求をして読み込む必要がある。親族の数が多いとどうしても時間がかかり、1件あたり1~2か月、長いものでは半年かかるものもあるという。

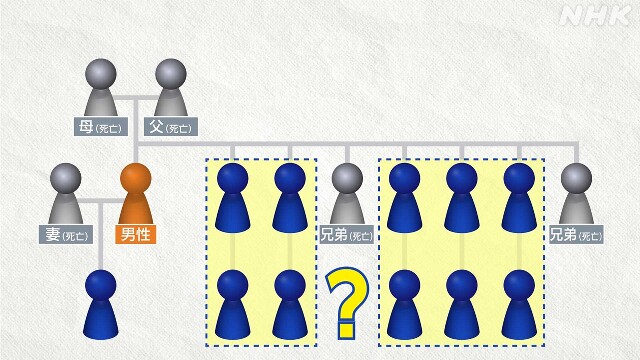

この男性については、1か月近く調べた末に、すでに亡くなった妻との間に娘がいることが判明。さらに、きょうだいは本人を除いて7人いて、このうち5人が存命の可能性があることもわかった。

この男性については、1か月近く調べた末に、すでに亡くなった妻との間に娘がいることが判明。さらに、きょうだいは本人を除いて7人いて、このうち5人が存命の可能性があることもわかった。

この一人一人に連絡を試みるが、「きょうだい」も亡くなって連絡がつかない場合、その先の「甥」や「姪」までたどることになる。

22人中、わずか3人

しかし、こうした調査で親族と連絡がついたとしても、さらにその先に壁がある。

親族であっても、連絡がついたときに遺体が引き取られることは「まれ」だという現実だ。

親族であっても、連絡がついたときに遺体が引き取られることは「まれ」だという現実だ。

担当職員

「時間はかかるんですけど、なかなか引き取ってはいただけないです。この事務を担当した当初は『ちょっと冷たいんじゃないかな』と思っていたんですけど、引き取っていただける方が圧倒的に少ないですから、今では珍しいとは思わなくなりましたね」

「時間はかかるんですけど、なかなか引き取ってはいただけないです。この事務を担当した当初は『ちょっと冷たいんじゃないかな』と思っていたんですけど、引き取っていただける方が圧倒的に少ないですから、今では珍しいとは思わなくなりましたね」

実際、昨年度、この区役所で扱った22人のうち、引き取り手が現れたのは、わずか3人。一方、市全体では、墓地埋葬法に基づき葬儀した「引き取り手のない」遺体が300人となり、10年で約5倍になっていた。

全国の自治体アンケートの中でも、「引き取り拒否」についての記載は際立つ。

全国の自治体アンケートの中でも、「引き取り拒否」についての記載は際立つ。

「兄弟姉妹等の親族に連絡をしても引き取らないケースが多く、年々、取扱いの人数が増加している」

「親族が協力的でない場合、どこまでお願いして良いか基準が曖昧」

「家族間の縁を切ったような人も増えている」

「親族が協力的でない場合、どこまでお願いして良いか基準が曖昧」

「家族間の縁を切ったような人も増えている」

変わる家族 国はどうする

「生きているうちが勝負」

横須賀市 北見万幸 特別福祉専門官

「引き取り手のないまま火葬され、無縁納骨堂に行くことになる遺骨のほとんどは、名前も住所も判明している一般市民だった方々です。運んでこられるまでに本人の生前の希望を聞いていないから、何年も弔われずに置かれたままになるんです。ちょっとね、気の毒だよね、生きてるうちに聞かないと…生きているうちが勝負なんですよ」

「引き取り手のないまま火葬され、無縁納骨堂に行くことになる遺骨のほとんどは、名前も住所も判明している一般市民だった方々です。運んでこられるまでに本人の生前の希望を聞いていないから、何年も弔われずに置かれたままになるんです。ちょっとね、気の毒だよね、生きてるうちに聞かないと…生きているうちが勝負なんですよ」

死後の計画、ご一緒に

佐古正枝さん(89)も、横須賀市でエンディングプランを立てている1人だ。

警察官だった夫は40代の時に病気で亡くなり、子どももいない。

母親などの親族をみとった後は40年以上、1人暮らし。

長年、英語の通訳として活躍、時には趣味の三味線に打ち込んだり、世界各地を旅して回ったりしていた。

警察官だった夫は40代の時に病気で亡くなり、子どももいない。

母親などの親族をみとった後は40年以上、1人暮らし。

長年、英語の通訳として活躍、時には趣味の三味線に打ち込んだり、世界各地を旅して回ったりしていた。

ただ、最近は家で過ごすことが多くなった。

なぜ、市のサポート事業を頼ろうと考えたのか。

これまで親族を見送る中で、自分の時はどうなるのかと思いが募ったという。

なぜ、市のサポート事業を頼ろうと考えたのか。

これまで親族を見送る中で、自分の時はどうなるのかと思いが募ったという。

佐古さん

「相続とかあって、市役所の福祉課に行っていたんです。そのときにね、『私みたいに1人で生きている人はどういうふうにすればいいんですか』って聞いたんです。私もいつどうなるのか、ものすごい不安でね」

「相続とかあって、市役所の福祉課に行っていたんです。そのときにね、『私みたいに1人で生きている人はどういうふうにすればいいんですか』って聞いたんです。私もいつどうなるのか、ものすごい不安でね」

職員「火葬関係はご自分で葬儀社を選んでいただいていたかと」

佐古「はい、もうお支払いしてありますから」

職員「知人には『亡くなった』って電話しますか」

佐古「だいたい同級生です。90前後だと、知らせても分からないかもしれないから、それはしなくていいですよ」

佐古「はい、もうお支払いしてありますから」

職員「知人には『亡くなった』って電話しますか」

佐古「だいたい同級生です。90前後だと、知らせても分からないかもしれないから、それはしなくていいですよ」

亡くなった後、知人との連絡はどうするか。

葬儀はどの会社に依頼するか。

納骨先はどこなのか。

これらを計画書にまとめ、本人と市が保管する。

佐古さんは、葬儀会社と火葬の契約も結び、費用も支払いを済ませた。遺骨は親族が眠る寺に納骨してもらうことにしたという。

葬儀はどの会社に依頼するか。

納骨先はどこなのか。

これらを計画書にまとめ、本人と市が保管する。

佐古さんは、葬儀会社と火葬の契約も結び、費用も支払いを済ませた。遺骨は親族が眠る寺に納骨してもらうことにしたという。

佐古正枝さん

「これで死んだときのことを考える必要もなくてね、もう今生きていることをね、楽しく生きていければいいなって、そういうふうに思えるようになったの。今ね、きょう1日、楽しく、ゆったり、ゆったり、しているの」

「これで死んだときのことを考える必要もなくてね、もう今生きていることをね、楽しく生きていければいいなって、そういうふうに思えるようになったの。今ね、きょう1日、楽しく、ゆったり、ゆったり、しているの」

佐古さんの表情は明るかった。

「最後は、夫と一緒に」

出棺の時には、存命中から担当してきた市の職員が見送った。

女性の遺骨は、6年前に先立った夫の遺骨とともに弔われた。

「最後は、夫と一緒に眠りたい。」

本人たっての希望だった。

女性の遺骨は、6年前に先立った夫の遺骨とともに弔われた。

「最後は、夫と一緒に眠りたい。」

本人たっての希望だった。

「たぶん一生消えません」

「自分がね、自分が本当にしてあげたかったことが、全く何もできなかったなと思って。なので悔しいですよね」

この記事の冒頭で紹介した近藤由理さん。

知らぬ間に母親が火葬されてしまっていたことを知った後、無縁墓地から遺骨を取り出し、自分たちで地元の墓に弔い直した。

この記事の冒頭で紹介した近藤由理さん。

知らぬ間に母親が火葬されてしまっていたことを知った後、無縁墓地から遺骨を取り出し、自分たちで地元の墓に弔い直した。

当時、もし自分たちで葬儀を行うことができていたら、花が大好きだった母のために棺にたくさんの花を入れてあげたかった。

後悔がよみがえり、海外にいた自分を責めることもあった。

今も時々、返事のない母のLINEにメッセージを送ってしまうことがあるという。

後悔がよみがえり、海外にいた自分を責めることもあった。

今も時々、返事のない母のLINEにメッセージを送ってしまうことがあるという。

「最後に顔も見ていないので、ずっと何だか信じられない気持ちが残っていて、たぶん一生消えません」

近藤さんはその後、みずからが直面した問題について情報を集め、統一したルールがない中、自治体ごとに個別に判断している現状を知った。

せめて、自分と同じような思いをする人が減ってほしい。

その願いを、私たちに託してくれていた。

せめて、自分と同じような思いをする人が減ってほしい。

その願いを、私たちに託してくれていた。

近藤由理さん

「もう絶対こんな思いをだれにもしてほしくない。納得のいく形で、きちんと最後のところを迎えさせてほしい。できるかぎりのルールは作ってほしいと思います」

「もう絶対こんな思いをだれにもしてほしくない。納得のいく形で、きちんと最後のところを迎えさせてほしい。できるかぎりのルールは作ってほしいと思います」

私たちは引き続き取材していきます。もし同じような経験を見聞きしたり、もしくは葬儀や納骨をめぐる困りごとなどがありましたら、ぜひ情報をお寄せいただければと思います。