◆NHKは反論「仕組みや背景を丁寧に伝えている」

「中央教育審議会における議論の内容に触れることのない一面的なもの」

文科省が17日、矢野和彦・初等中等教育局長名でウェブサイトに掲載した抗議文の一節だ。公立学校教員に残業代を支払わないと定めた教員給与特別措置法(給特法)は「教師の職務の特殊性」に基づくとし、「現行の仕組みや経緯、背景について触れることなく、『”定額働かせ放題”の枠組み』と一面的に、教育界で定着しているかのように」NHKが報じたと主張。「国民に誤解を与えるような表現」とも記した。

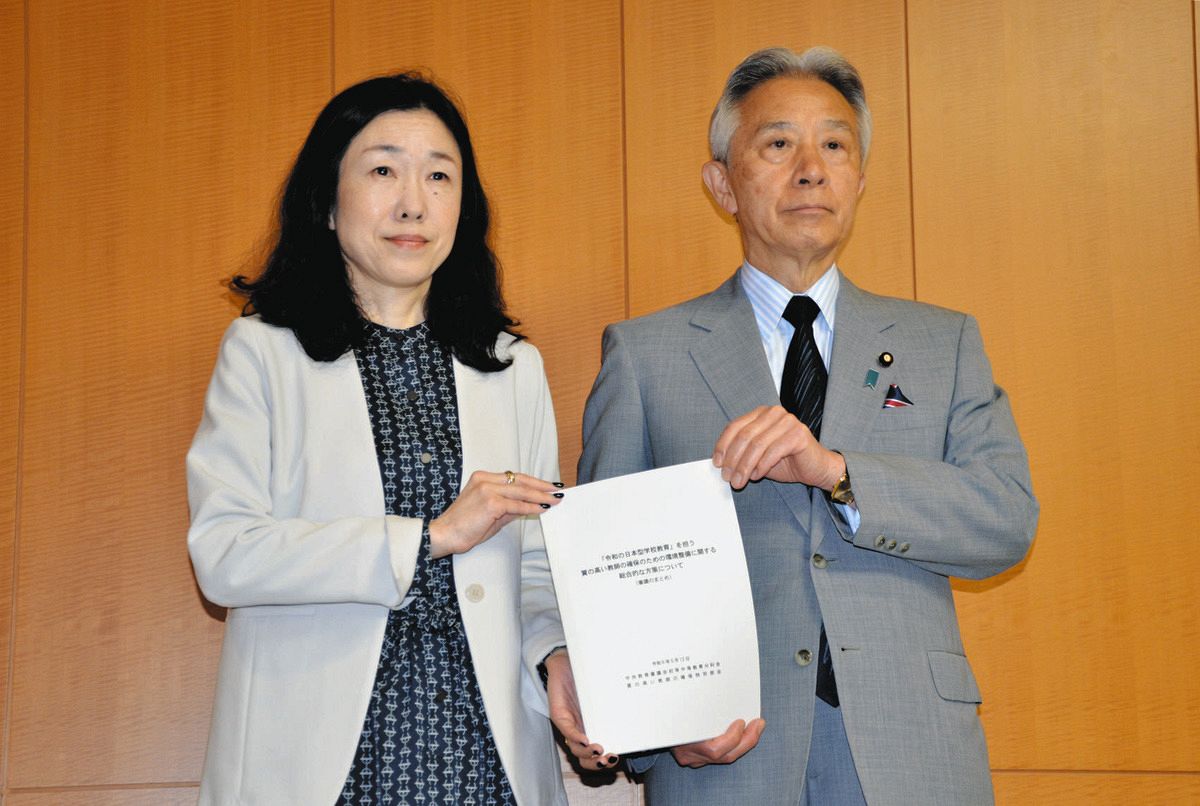

抗議の対象は13日の放送だ。教員の働き方改革を議論する中教審の特別部会は同日、残業代を出さない代わりに教員に支給する「教職調整額」を、現行の「基本給の4%」から「10%以上」に引き上げることなどを柱とする提言をまとめた。

放送は冒頭で、提言に関して「定額働かせ放題とも言われる枠組みは残る見通しになった」と説明。提言の内容や現職教員の反応、識者の見解などを報じた。

NHK広報局は「指摘があったニュースの中では、『給特法』に原則、残業を命じないとされている点が明記されたことも伝えた。『一面的だ』という指摘に当たらない。これまでも法律の仕組みや背景を丁寧に伝えている」と反論した。

◆国会も問題視「現場の声そのもの」

文科省の姿勢は国会でも問題視された。21日の参院文教科学委員会で、吉良佳子氏(共産)が「誤解を与えたのではなく、現場の声そのものだ」とただすと、矢野局長は「『定額働かせ放題』は高度プロフェッショナル制度の導入時に用いた(言葉だ)。給特法の制度とは明らかに違う」と別の理由を持ち出した。

誤用だと強調したいのか。ところが「こちら特報部」の取材に、文科省初等中等教育局財務課の鈴木文孝企画官は「抗議文は『定額働かせ放題』という用語に対してではない」と微修正。「審議の取りまとめを報じたのに、なぜ教職調整額が導入されているのか、NHKは経緯や背景を報じていなかった。公平・公正な報道をお願いした」と主張した。

◆政治サイドの働き掛けは「ない」と言うけれど

鈴木氏は「当日のニュースしか見ない人もいる。取りまとめのタイミングであれば、内容を報じるのが適切だ」と強調したが、報じる量や中身に政府が口を出し、公平・公正を判断するなら報道の自由の侵害だ。

鈴木氏は「国民の理解につながるためのお願いで報道を萎縮させる意図はない」と話すが、抗議文は今後もウェブに掲載し続けるという。抗議文の公開は「局内で話し合った」といい、政治サイドからの働き掛けは「ない」とした。

上智大の音好宏教授(メディア論)は「ジャーナリズムには事実の伝達、解説、評論の三つの役割がある。民主主義国家を標榜(ひょうぼう)する日本のジャーナリズムには、国の政策に対して批判的分析も含め、多様な視点から検証し、国民に伝える役割がある。その点を文科省サイドは十分に理解できていないのではないか」。

◆「教員の思い踏みにじる」現場も批判

文科省の対応に教育現場から批判の声が上がる。

中教審特別部会の提言の問題点について、記者会見で話す西村祐二教諭=13日、東京都内で

これ以前に全教は、残業代を導入せず、教職調整額の増額にとどめた中教審特別部会の提言自体を疑問視する見解を発表している。全教の檀原毅也書記長は「長時間労働や教職員の未配置など、教育現場の危機的状況の解消が現場の希望だが、この提言では実現できない」と話す。

文科省は抗議文で「定額働かせ放題」は「一部の方々が用いる」言葉だという見解を示した。「定額働かせ放題」との言葉を使い、教員の長時間労働の解消を訴えてきた岐阜県立高校教諭の西村祐二氏は「これまで発信してきた中で『定額働かせ放題ではない』という意見を聞いたことはなく、現場の総意といえる。『一部の方々が用いる』という文科省の表現は教員の思いを踏みにじるものだ」と憤る。

◆国の上限超す残業、教員不足につながる問題

2022年度に文科省が行った公立学校の教員勤務実態調査では、国が上限と定める月45時間を超える残業をしていた教員は中学校で77.1%、小学校で64.5%だった。

教員からは長時間残業しても一定の教職調整額しか支払われない労働環境に悲鳴が上がっており、教員不足にもつながっている。西村氏は文科省のNHKへの抗議は、問題解決よりも現場との分断を招くと嘆く。「文科省は教員の敵ではなく、問題を解決するパートナーのはず。態度を変えてくれることを信じたい」

教職調整額4%が1972年施行の給特法で定められた際、残業は月平均8時間と想定されていた。教員には「超勤4項目」と呼ばれる実習、学校行事、職員会議、非常災害などやむを得ない仕事、を除いて残業はしないことになっている。しかし、保護者対応や部活動、文書作成、授業準備に追われ、教員の仕事が残業なしで成り立っているというのは建前に過ぎない。

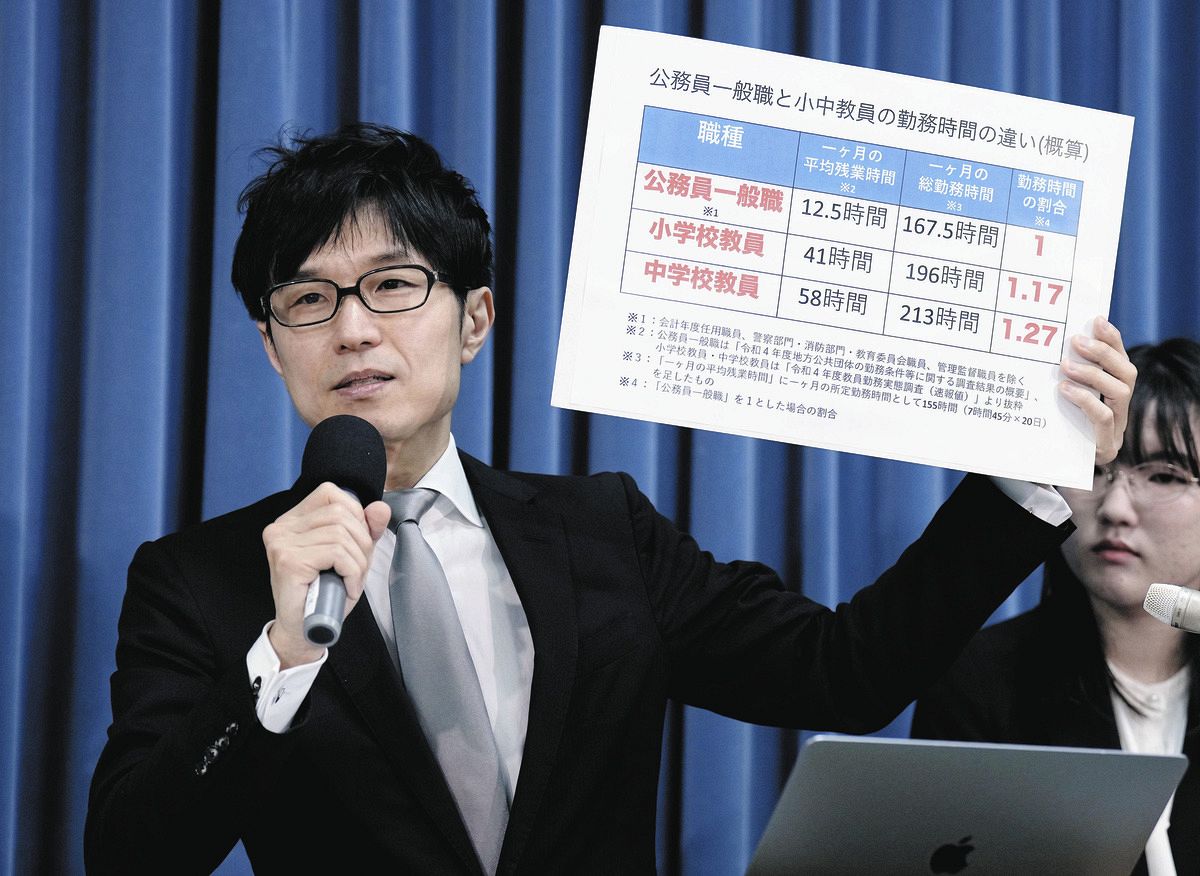

◆「教員報酬を制度的にピンハネしている状況」

「予算を付けないまま、教員の仕事は増え続けてきた。現場の先生にとっては『定額働かされ放題』というのが実態だ。教員の数が増えなければ忙しさは変わらない。教職調整額を10%に引き上げたところで問題は解決しない」と話すのは日本大の広田照幸教授(教育社会学)。小中学校教諭の在校平均時間が10時間45分〜11時間ほどだった22年度の勤務実態調査から試算すると、本来必要な教職調整額は37.5%だという。

◆しわ寄せは子どもや保護者に

中教審の委員を務めた経験がある立教大の中原淳教授も「長時間労働を是正するために現場でやれることはやり尽くしている。このままではもたない。人を増やし、制度を見直すべきだ」と指摘し、今回の中教審の提言には「期待外れで、暗たんたる気持ちになった」と話す。

「教育現場は危機的な状況で、今すぐ改善しても効果が出るのは数年後。今回の中教審の提言では解決しない。早急に第2第3の矢を放たなければ、元に戻せないほど公教育の質が低下しかねない。そのしわ寄せは子どもや保護者にいく。これは教員だけの問題ではなく、国民の問題だ」

◆デスクメモ

「ずれている」。最近退職した元教諭は働き方改革を巡る議論を嘆く。第1次安倍政権以降、教育への政治関与の流れが強まり、現場の息苦しさは増したと憤る。「金や時間で解決を図る前に働きやすい環境づくりを考えてほしい」。いかがわしい抗議文の前にやるべきことがある。(北)